you-tube動画をよく観る。

疲れているとき、子猫やひな鳥などの動画を観ると、とにかく癒されるのである。

特に、白鳥の親子のは強烈にキュートで印象に残った。

うっかり、お持ち帰りしたくなるような可愛さなのである。

しかし、これは飽くまで動画の画面上の話である。

白鳥は、実は、人間の作ってる稲などを食べてしまう害鳥としての一面も持っているのである。

農家の人たちにとっては、可愛いとか言ってる場合ではなく、駆除の対象となってくるだろう。

別に白鳥に限らず、人間の生活に害をなす野生動物は追い払いたくなるのだが、これらを無制限に殺傷していいというものではない。

動物を守るための法律、動物愛護管理法や鳥獣保護管理法などの法律があるからである。

これらの法律により、日本には狩猟制度というものがある。

今回は、狩猟制度に関わる税金、狩猟税について観てみたい。

狩猟制度

鳥獣保護管理法において、「法定猟法」により狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁止されている。

決められた鳥獣のみ狩猟してよいということだ。

狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟しようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を守らないといけない。

この狩猟者登録する際に、狩猟しようとする都道府県に狩猟税を納付するのである。

国税の登録免許税に似ているだろう。

狩猟税の税額は、狩猟免許の種類によって異なってくる。

狩猟免許を受けるには、法定猟法の種類に応じた4種類の区分に応じた、都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格しないといけない。

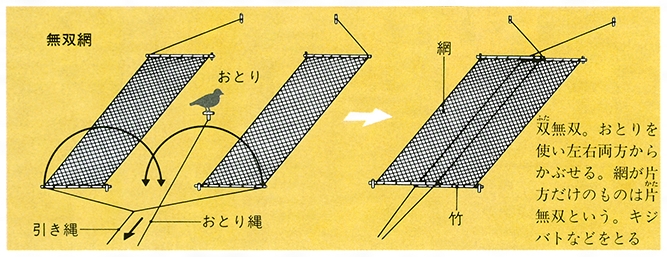

| 網猟免許 | むそう網、はり網、つき網、なげ網 |

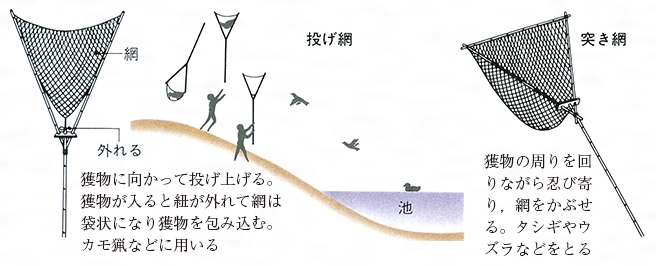

| わな猟免許 | くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな |

| 第一種銃猟免許 | 装薬銃(ライフル銃、散弾銃) |

| 第二種銃猟免許 | 空気銃 |

・網猟免許

むそう網、はり網、つき網、なげ網を使用。

住民税の所得割の納付を要する者・・8,200円

住民税の所得割の納付を要しない者(県外の者)・・5,500円

・わな猟免許

くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなを使用。

囲いわなは、農業者や林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。

住民税の所得割の納付を要する者・・8,200円

住民税の所得割の納付を要しない者(県外の者)・・5,500円

・第一種銃猟免許

装薬銃(ライフル銃、散弾銃)および空気銃を使用。

住民税の所得割の納付を要する者・・16,500円

住民税の所得割の納付を要しない者(県外の者)・・11,000円

装薬銃とは、弾丸を発射するエネルギーとして火薬を使う。

散弾銃は、数多くの小さな弾が飛んでいく銃で、飛んでるトリなど動きの速いものを撃つのに適している。

ライフル銃は、銃の内側にらせん状の溝(ライフリング)が刻まれており、発射すると弾が回転しながら直線的に飛ぶ。威力は大きく、シカやイノシシ、クマなどの大物を仕留めるのに使用される。

ライフル銃は、散弾銃の所持許可を受けてから10年以上たたないと狩猟用としての許可が出ない。

・第二種銃猟免許

空気銃のみ使用。

住民税の納付有無は関係なく、5,500円

空気銃とは、空気または不燃性のガスを用いて弾丸を発射する。

空気銃は大きく4つのタイプに分類される。

ポンプ式・・空気圧(手動)で弾を発射

プリチャージ式・・空気圧(ボンベ)で弾を発射

ガス式・・ガスの圧力で弾を発射

スプリング式・・バネで弾を発射

放鳥獣猟区のみの狩猟者の登録を受ける場合は、税率が4分の1に減額される。

また、対象鳥獣捕獲員または認定鳥獣捕獲等事業者が登録する場合は非課税となる。

狩猟鳥獣

日本に生息する野生鳥獣約700種のうちから、狩猟対象として選定されているのは、鳥類28種類と獣類20種類とがある。

狩猟鳥(28種)

カモ目

① マガモ

全長59センチ。カモの仲間の代表種。カモを飼育改良したものがアヒル。

② カルガモ

全長60センチ。オス・メス同色。オスの方が大きい。

カルガモの親子連れは実に愛らしいが、ヒナの生存率は低いらしい。

③ コガモ

全長38センチ。オスはカラフルな色彩。メスは地味な模様で保護色のような感じだ。

④ オナガガモ

全長75センチ(オス)、53センチ(メス)。オスは尾羽の中央羽2枚が長い。

⑤ ヨシガモ

全長48センチ。オスはナポレオンハットを縦にかぶったよう。

⑥ ハシビロガモ

全長51センチ(オス)、43センチ(メス)。オスは頭が緑色である。くちばしが特徴的。

⑦ ヒドリガモ

全長48センチ。オスは赤っぽい頭をしている。

⑧ ホシハジロ

全長48センチ(オス)、43センチ(メス)。翼に白帯がある。

⑨ キンクロハジロ

全長44センチ。金色の目と黒い体が特徴。

⑩ スズガモ

全長46センチ。飛行時の羽の音が鈴のようらしい。キンクロハジロと区別がしにくい。

⑪ クロガモ

全長47センチ(オス)、43センチ(メス)。オスは全身がほぼ黒色である。

キジ目

⑫ エゾライチョウ

全長約36センチ。ニワトリを一回り小さくした大きさ。その名のとおり、日本では北海道に生息している。

⑬ ヤマドリ

全長はオスが約125センチ、メスが55センチ。

この全長の差は尾の長さからきている。日本の特産種だが、日本の山々の風景に映えそうな模様である。

⑭ キジ

全長オスは80センチ、メスは60センチ。日本の国鳥である。

⑮ コジュケイ

全長27センチ。鳴き声が「チョット コイ」と聞こえるらしい。

スズメ目

⑯ ニュウナイスズメ

全長14センチ。スズメより少し小さい。枕草子に「頭赤き すずめ」として出てくる。皇居に入れるからニュウナイ=入内なのだろう。

⑰ スズメ

全長14.5センチ。日本中に分布している、最も身近な鳥。

⑱ ヒヨドリ

全長27.5センチ。全体が灰色に見える。源平合戦の一の谷の戦いで「ひよどり越え」というのがあったが、それは一の谷が春と秋にヒヨドリの渡りの場所だったことに由来するらしい。

⑲ ムクドリ

全長24センチ。虫をとるのが上手で、農耕地で役に立ってくれるらしい。

⑳ ハシボソガラス

全長50センチ。何でも食べる。

㉑ ハシブトガラス

全長57センチ。何でも食べる雑食性。死体やゴミも食べることから、自然界の掃除屋の異名をとる。

㉒ ミヤマガラス

全長47センチ。クチバシの基部が白っぽく見えるのが特徴。

チドリ目

㉓ タシギ

全長27センチ。長いクチバシが特徴。

㉔ ヤマシギ

全長35センチ。ハトと同程度の大きさ。

ハト目

㉕ キジバト

全長33センチ。お寺や神社や公園に群れている。鳴き声は一度は聞いたことあるはず。

ペリカン目

㉖ ゴイサギ

全長58センチ。夜行性。後頭部に白い冠羽がある。

ゴイサギのゴイは五位である。平安時代の醍醐天皇が、池にいたゴイサギを捕まえようと家来に命じたら、おとなしくつかまったので、褒美として五位の位を与えられたことからきているという。

ツル目

㉗ バン

全長32センチ。湿地や池沼、水田などに生息。鳴き声が大きいので、水田を害敵から守る、田の番をする鳥としてバンと名付けられたらしい。

カツオドリ目

㉘ カワウ

全長81センチ。魚を獲るのに適したクチバシを持つ。

狩猟獣

ネコ目

① タヌキ

② キツネ

③ ノイヌ

野生化したイヌで、山野で自活しているものをいう。

④ ノネコ

野生化したネコで、山野で自活しているものをいう。

⑤ テン

毛皮は最高級とされる。確かに触ると気持ちよさそうだ。

⑥ イタチ(オス)

オスのみが狩猟対象。オスの方がメスより大きい。

⑦ チョウセンイタチ

外来種。

⑧ ミンク

世界各地で毛皮動物として利用されている。

⑨ アナグマ

食性がタヌキに似ている。

⑩ アライグマ

ペットとして輸入されたものが野生化した。

⑪ ヒグマ

北海道に生息。国内では最大の陸上動物。

⑫ ツキノワグマ

本州、四国に生息する。12月から4月までは冬眠する。

⑬ ハクビシン

夜行性。土穴や樹洞をねぐらとするも、人家の屋根裏をねぐらにすることもある。

ネズミ目

⑭ タイワンリス

台湾から持ち込まれた外来種。

⑮ シマリス

昼行性。10月から4月まで冬眠する。

⑯ ヌートリア

特定外来種。毛皮のために養殖されていたものが戦後に野生化。

⑰⑱ ノウサギ・ユキウサギ

ノウサギは北海道以外の全国に、ユキウサギは北海道に生息。両方とも冬になると白くなる。

ウシ目

⑲ 二ホンジカ

日本国内に生息するシカの総称。オスだけ角がある。

なお、奈良公園の二ホンジカは国の天然記念物に指定されている野生動物であり、狩猟してはならない。

⑳ イノシシ

昼行性。イノシシを家畜化したのがブタである。

狩猟期間

狩猟免許があるからといって、狩猟鳥獣をいつでも狩猟していいというわけではない。

主に安全確保の観点より、北海道は毎年10月1日~翌年1月31日の期間(猟区内は毎年9月15日~翌年2月末日)、北海道以外の区域は毎年11月15日~翌年2月15日(猟区内は毎年10月15日~翌年3月15日)となっているが、各都道府県ごとに差があるようである。

なお、猟区とは、猟が制限されている鳥獣保護区や市街地など以外の、猟が許されている地域をいう。

狩猟禁止または制限区域

鳥獣保護管理法に基づいて、狩猟に係る行為が禁止または制限されている区域がある。

| 指定猟法禁止区域 | 鳥獣の保護のため、鉛銃弾等の指定猟法の禁止 |

| 鳥獣保護区 | 鳥獣保護のため、狩猟が禁止される。 特別保護地区では、一定の行為の禁止 |

| 休猟区 | 減少中の狩猟鳥獣の増加を目的とする 一定期間の狩猟の禁止 |

| 特定猟具使用禁止・制限区域 | 狩猟に伴う特定猟具による危険予防 特定猟具による狩猟の禁止または制限 |

| 猟区または放鳥銃猟区 | 管理された狩猟を行う 設定された区域内で入猟者数制限等実施 |

猟法の制限

鳥獣の狩猟に際し、危険の予防や鳥獣保護のため、猟法については一定の制限がある。

危険猟法

人間の身体や生命に危害を及ぼす猟法は禁止されている。

銃猟の制限

銃猟に伴う人の身体や生命に対する危険予防のために、禁止されている行為がある。

日の出前および日没後の銃猟

住居が集合してる地域など多数の人が集まる場所での銃猟

弾丸の到達するおそれのある人や飼育されてる動物、建物、乗物に向かっての銃猟

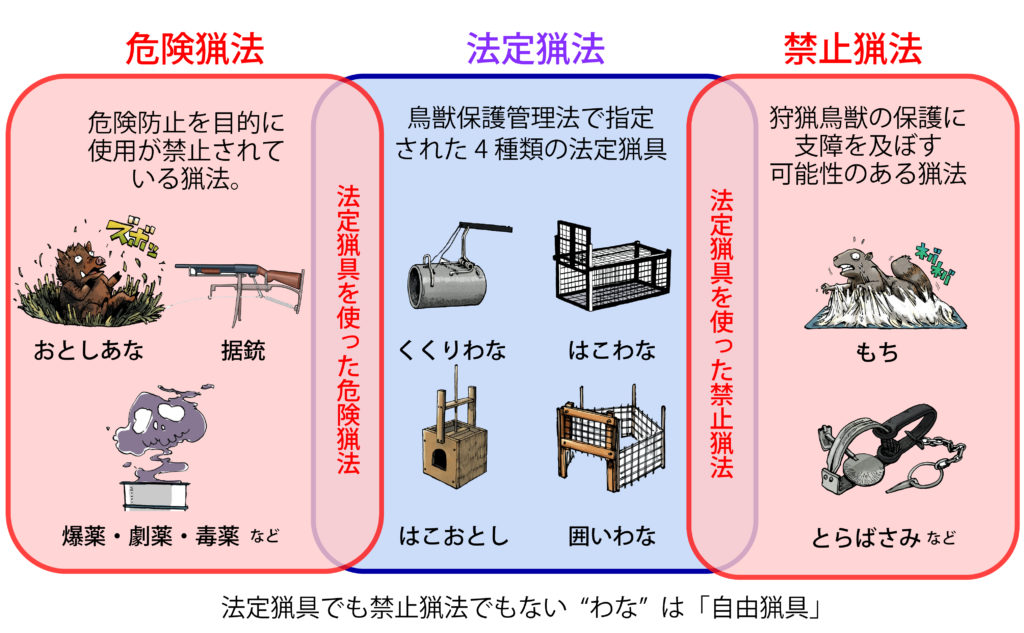

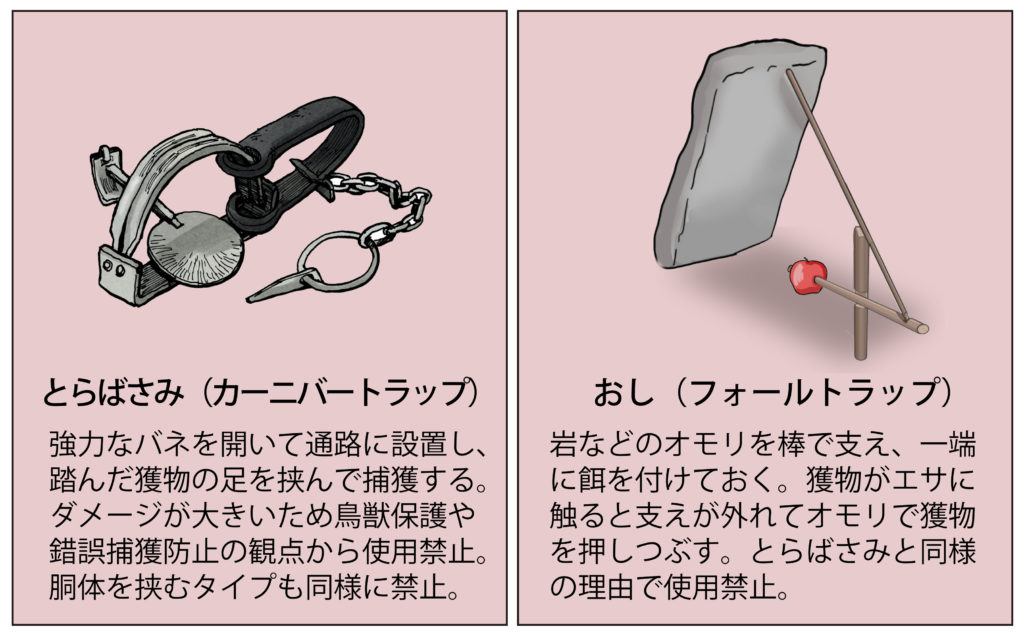

禁止猟法

鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれのある猟法は禁止されている。

主なものに以下のものがある。

後記

動物の観察は意外と面白い。

コロナで遠出できなくなり、近所のハトを観察しててそう思いました。