このブログを記述するのに、しばしば六本木ヒルズ49階の会員制図書館を利用している。

無料でWi-Fi接続ができるからだ。

つかれたときはYouTubeも楽しむことができる。

Wi-Fi(ワイファイ)とは無線のネットワークのことである。

今回から、このネットワークについて観てみよう。

・ネットワークの形

データをやり取りするために、拠点間や機器間で通信回線を相互に接続したものをネットワークという。

ネットワークには多種多様な形態がある。

ネットワークの接続形態をトポロジという。

主要なトポロジには次のようなものがある。

・ポイントツーポイント

1:1の接続形態である。

・スター型

中心の接続装置から放射状に接続形態。接続装置に障害が発生するとネットワーク全体が障害状態になる。

・リング型

各機器をリング状に繋ぐ接続形態。データは機器を介して次に引き渡される。一つの機器の障害がネットワーク全体の障害となる。

・バス型

一本の伝送路にぶらさがるように接続する形態。機器の障害が他に与える影響が少ない。

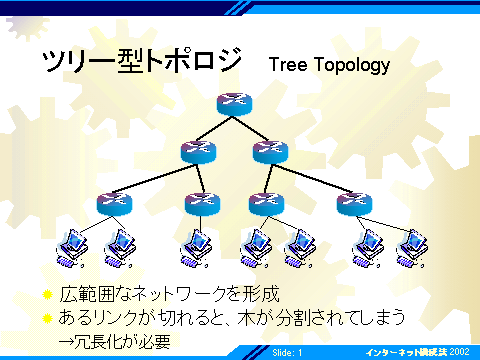

・ツリー型

バス型、スター型の発展形態。伝送路が枝分かれする。

・メッシュ型

複数の機器どうしを網状に相互接続する。広域ネットワークに多くみられる。

・通信回線の種類

ネットワークを構成する通信回線には次の種類がある。

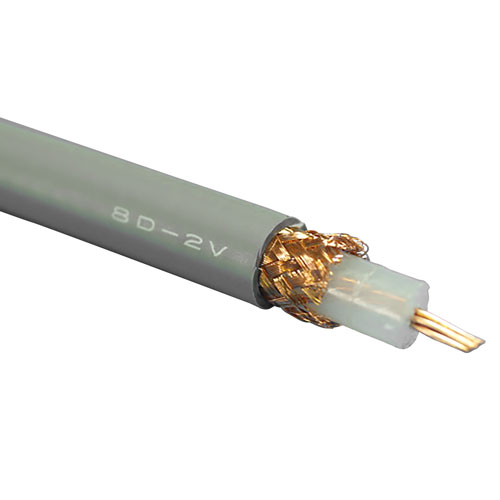

・同軸ケーブル

ノイズ(雑音)に強く、伝送距離が比較的長い。ケーブルは太く折り曲げにくい性質である。配線の自由度に欠ける。

・ツイストベアケーブル

2本の銅線をよりあわせて一本のケーブルにしたもの。ノイズに弱く、伝送距離は短い。ただし、構造が単純で配線の自由度は高い。主にLANケーブルに使用される。

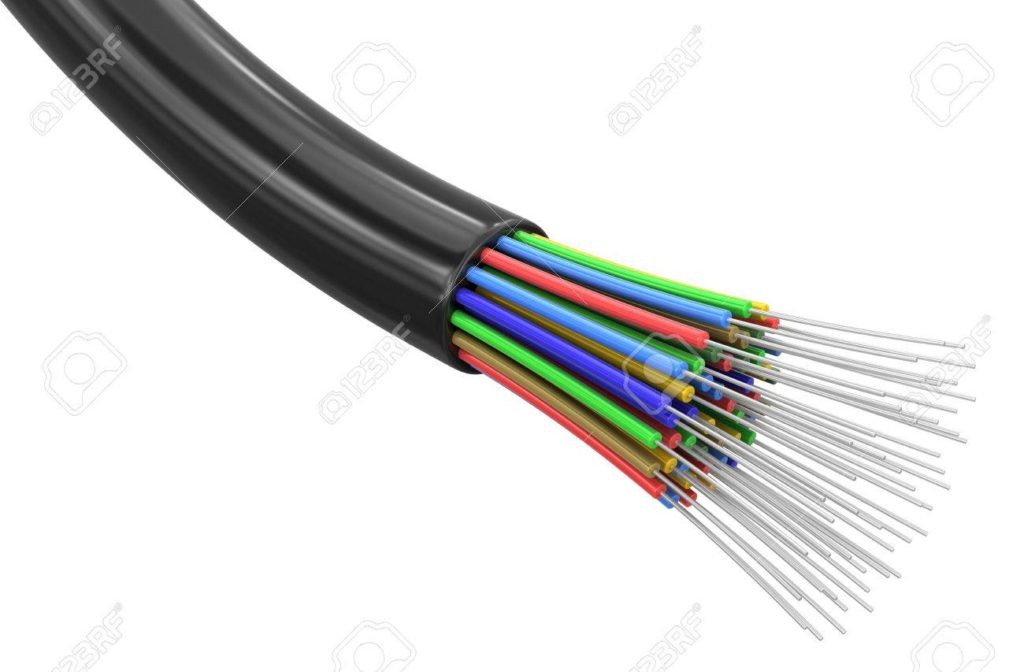

・光ファイバケーブル

データを光で伝送する。ノイズに最も強く、長距離伝達や高速な通信に適している。ただし、曲げに弱く加工は難しい。

光ファイバには、複数のモード(光信号の伝播の仕方)を通すマルチモード光ファイバと、単一のモードを通すシングルモード光ファイバとがある。

シングルモード光ファイバは主に長距離伝送に用いられる。

光ファイバは、実は日本人によって発明された技術である。

もう故人ではあるが、西澤潤一氏という元東北大学教授だ。

世紀の大発明にもかかわらず、ノーベル賞受賞はならなかった。

・データの伝送速度

ネットワークにおいては、どれだけ速く情報を伝達できるかが重要だ。

この尺度となるのが、データの伝送速度である。

データの伝送速度の単位には、1秒間に伝送できるビット数であるビット/秒(bps〕を用いる。

現在は、ネットワークの高速化に伴って、Mビット/秒やGビット/秒などの補助単位を用いるのが一般的である。

「伝送速度」と「伝送するデータ量」、「伝送に要する時間」の間には、次の関係が成立する。

伝送速度×伝送の所要時間=データ量

これは、中学数学で習う、距離÷時間=速さ と同じ式だ。

距離がデータ量に置き換わったのである。

具体例でみてみよう。

例1:2,400ビット/秒の回線を用いて、1,200バイトのデータを転送する。

これは、

データ量÷伝送速度=伝送の所要時間

で答えが算出される。

1,200×8(ビット換算)÷2,400=4秒

となる。

例2:1Mビット/秒の回線を用いて、1件が2,000バイトのデータを100件伝送する。ただし回線の伝送効率は0.8である。

ここで、伝送効率とは、その回線のもつ本来の能力をどの程度発揮できる状況にあるかという割合である。

伝送の所要時間=(1件のデータ量×件数)÷(回線の伝送速度×伝送効率)

という式が成立する。

数値を代入すると、

{(2,000×8)ビット×100件}÷{1×10⁶ビット/秒×0.8}=2秒

と計算される。

例3:1Mビット/秒の回線を用いて、1件が2,000バイトの伝票データを100件伝送する。伝送時には、伝票データ1件ごとに200バイトのヘッダ情報(制御情報)を付加する。

こちらは伝送効率を考慮しなくていい代わりに、伝送したいデータ本体とは別に制御のための情報が余分に付加される。

これらの付加情報も伝送対象となるのだ。

{(2,000+200)×8ビット×100件}÷(1×10⁶ビット/秒)=1.76秒

1件2,000バイトの伝票データに200バイトを加算するわけだ。

伝送においては、回線利用率という概念も登場する。

その回線の能力のうち、何割程度を実際のデータ伝送に用いたかという割合のことである。

例をあげると、1Mビット/秒の回線を使って、1秒ごとに100Kバイト分のデータ転送を繰り返していた場合。

1秒間に伝送するデータの総量÷1秒間の回線の伝送能力=(100K×8)÷1Mビット/秒=80%

これが平均的な回線利用率となる。

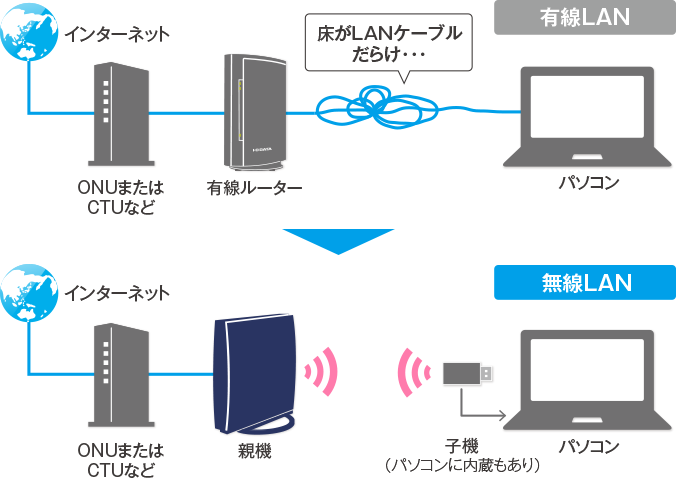

・LANとWANについて

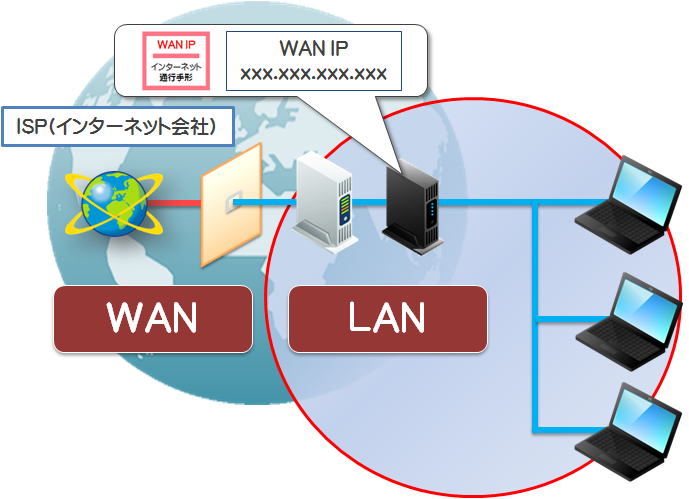

ネットワークは大きく分けてLAN(Local Area Netwok)とWAN(Wide Area Netwok)とがある。

LANは、敷地内や建物内、フロア内などの限られた敷地内のコンピュータや機器を接続したネットワークである。

敷設に制限は無く、利用者自身が自由に設計・敷設することができ、利用料金もかからない。

WANは、地理的に離れた場所のコンピュータや機器を結ぶネットワークである。

電気通信事業者が提供する通信サービスを有償で利用することにより、利用者が直接回線を敷設できないような離れた場所にあるコンピュータやシステムを接続する。

主にインターネットに接続したりする場合に用いられる。

・後記

ITにおいては、ネットワークこそが我々に一番身近な技術であるといえる。

単にインターネットや動画サービスを楽しむだけではなく、その技術的な背後事情も知ることにより、より愉快に楽しむことができそうである。